藤森成吉「ある体操教師の死」その4 体操からスポーツへ①

生徒達から云えば、が、単調な体操なぞを本気になってやる気はなかった。勉強は、もう外(ほか)の学課だけでもいい加減疲れていた。体操の時間位は、せめて気らくにのんきに遊びたかった。そういう気もちで遊ばせてくれるような先生こそ、彼等に取っては良教師だった。所謂(いわゆる)几帳面な良体操教師ほど、彼等にとって面倒くさいイヤなものはなかった。

「体操なんず、一体何の役に立つだい、そんなものを、誰が糞真面目(くそまじめ)になってやらずい」

が、木尾先生には、そう云う生徒の呼吸はわからなかった。わかっても、みんなずぼらな生徒達の気もちに従うには、心があまり真面目すぎた。自分の神聖な教練に従わないのは、まだ生徒達の歳が若くて考えがないのと、もう一つに自分のほんとうの熱心が足りないからだ。今はたといどんなでも、学校を出てからきっと自分に感謝するだろう、・・・・と先生は思った。

軍隊式の教練ばかりではなく、機械体操の時でも、何でも、先生はまず自分からやって見せた。鉄棒へつかまってクルクル廻ること一つでも、先生は自分で「模範を示さ」ないことはなかった。棚の上へも真先に攀(よ)じ登れば、木馬も第一に跳び越した。その他棒でも遊動木でもー。

(中略)

が、どうしても尻が重くて鉄棒へあがれない者や、又は身体がぎごちなくて木馬を飛び越せない者やは、半分死ぬような思いをした。

そしてますます体操と・・・・同時に先生を嫌いになった。

(中略)

丁度その時分、その中学のある町はずれの小さな湖水で、冬の氷の張ったあいだスケーティングがはやり始めたが、と先生はすぐに練習し出した。乏しいあいだから、厚いジャケツを買ったり、アメリカ製のスケートを取り寄せたり、その道の熟練家をわざわざ東京から呼び寄せたりして、何もかも本式に習った。

(中略)

やがて先生は、その県の中でも一人として右に出る者はないようなスケーティングの名人になった、なおローラーの方もやれば、同僚の英語教師に翻訳をたのんで、その遊戯一切に関する本さえ作った。

それにつづいて、夏その冷たい湖水で中学生達の水泳が始まるようになった。と、それまで水では金槌(かなづち)だった彼が、自分の半分も年下の少年達の中に交じって、又一生懸命水泳法の練習を始めた。そして間もなく若い者を追い越して、立派な一個の水泳教師になった。それからは、毎年その直径一里ばかりの湖水の横断競泳を中学で行うことに定めて、その時は先登(せんとう)でみんなを励ました。

その後、マラソン競走にも先生はひどく精神を込めた。それはもう四十幾つの彼の晩年だったが、一種のおどろくべき努力と決心で、相変わらず中学生と一緒に走った。やっぱり湖水のまわりを一周するのだったが、そのかなり長い距離を始終生徒の先きへ立った。(中略)

そう云うスケーティングや水泳やランニングは兵式体操とちがって、少年に特有な興味を多量に含んでいた為め、先生がそれに集中することは、生徒達にも気受けがよかった。生徒達の中にも、その先生の熱心に惹かされてしんから耽(ふけ)るものが何十人となくあった。先生の不評判は、それに依ってかない恢復された。が、そういう遊戯へと同じ程度に注がれる学課への忠実がやっぱりいつまでも生徒達の心を反発させた。

「ほかの学課をあれだけ真面目にやって貰やア、よっぽど力も付くがなア。」

「まるで時勢を知っていなくて話にならねぇ。」

生徒は先生の誠実を知りながら、反って嫌悪したのだった。

池田初雄『師範学校中学校兵式体操教科書』 (軍事雑誌社, 1908)より

■ 「体操なんず、一体何の役に立つだい」

「勉強は、もう外の学課だけでもいい加減疲れていた」、「体操の時間位は、せめて気らくにのんきに遊びたかった」という生徒たち。

明治から大正にかけての中学校は、「淘汰機関」の性質を持っていたと言われます。

落第せずに進級して、無事に5カ年の学業を終えられる生徒はそう多くありませんでした。

全国の統計で見ると、上のグラフのように明治の末年になって初めて卒業者数が半途退学者数を上回るという実態がありました。

「明治44年全国公立私立中学校ニ関スル諸調査」(文部省)によると、長野県立諏訪中学校では、各学年50人2学級の定員でしたが、在籍者数は次の通りになっています。

1年(100)2年(89)3年(79)4年(56)5年(55)

卒業までに半分近くが半途退学(中途退学)をしていたのです。その理由の内訳までは不明ですが、経済的理由、成績、素行等々と推測されます。

中でも、進級・卒業に関しては一般的にかなり厳しい規定が適用されており、学業成績が基準に届かなくて落第し、退学や転学をせざるを得ない者が多かったようです。

「英・数・国漢」という、いわゆる主要教科の学習で日々しんどい思いをしている生徒達にとって、体操の時間まで厳しく鍛えられることは、考えてもみないことだったのではないでしょうか。

また、運の悪いことに、本作品の時代背景となる明治終わり頃から大正前期にかけては、中学校卒業者が大幅に増加しましたが、それに伴う進学希望者に対応できるだけの高等教育機関(中でも高等学校)の定員増が実現しなかったために、受験競争が年々激化し、社会問題の一つとなり始めていた時期でもありました。

久米正雄の「受験生の手記」(短編集『学生時代』所収、大正7年・1918)は主人公が一高(第一高等学校・東京大学教養学部の前身)の受験に二度失敗し、入水自殺するという話ですが、その時代の受験生の置かれた状況がリアルに描かれていることで知られています。

■ スケートに熱中する木尾先生

丁度その時分、その中学のある町はずれの小さな湖水で、冬の氷の張ったあいだスケーティングがはやり始めたが、と先生はすぐに練習し出した。乏しいあいだから、厚いジャケツを買ったり、アメリカ製のスケートを取り寄せたり、その道の熟練家をわざわざ東京から呼び寄せたりして、何もかも本式に習った。(中略)

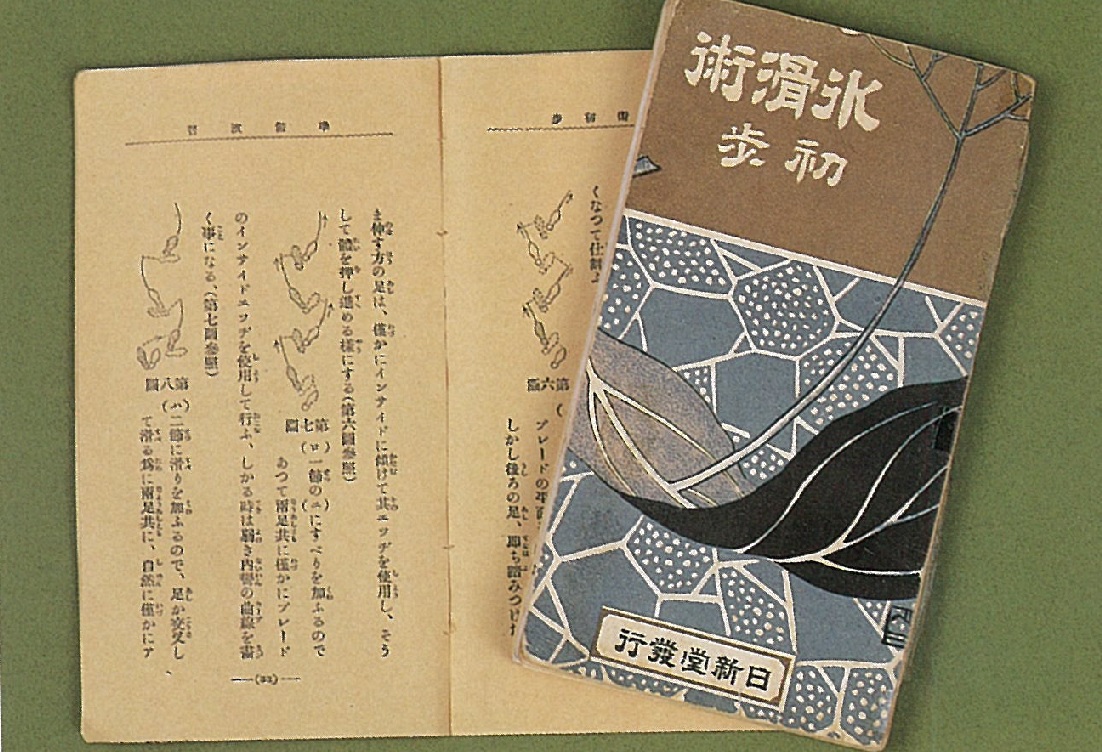

やがて先生は、その県の中でも一人として右に出る者はないようなスケーティングの名人になった、なおローラーの方もやれば、同僚の英語教師に翻訳をたのんで、その遊戯一切に関する本さえ作った。

我が国で「スポーツ」という言葉が定着したのは、大正時代だと言われています。野球部やテニス部など、さまざまな運動部が盛んになり、大正4年(1915)には現在の「全国高等学校野球選手権大会」(夏の甲子園大会)の前身である「大阪朝日新聞主催全国中等学校優勝野球大会」が、大正7年(1918)には「全国高等学校サッカー選手権大会」のやはり前身となる「大阪毎日新聞主催日本フートボール大会」が開始されました。

その少し前、明治30年代後半から、本作品の舞台となっている長野県諏訪湖周辺の小学校では冬季にスケート(当時は氷滑)が行なわれていましたが、やがて諏訪中学校にも伝わり、37年(1904)に赴任した山本喜市氏は、自らも熱心にスケートの練習を続ける一方、とうとう42年(1909)には 、わが国初のスケート技術解説書『氷滑術初歩 』(山本氏が米国から取り寄せた書物を諏訪中学の同僚に依頼して翻訳)を刊行しました。(伊東明「諏訪地方スケート発達史 (前期)」日本体育・スポーツ・健康学会『体育学研究2 巻 7 号』1957 年 ) また、同年には諏訪中学に「遊泳氷滑部」を創設しています。

『山本喜市と諏訪の体育』より

『山本喜市と諏訪の体育』より

こうと決めたら何事もトコトンやらないと気が済まない、そういう性格だったのでしょうか。

いずれにせよ、同僚の協力を得て「わが国で最初のス ケート技術解説書」を出版などいうのは、月俸30円で七人の子女を養っていたまだ29歳の氏にとっては、相当の決心を要することであったと思われます。

このように山本喜市氏は、その後の諏訪地方のスケートの発展の礎を築いただけでなく、この書物を刊行したことにより、日本のスケート史に長くその名前を刻むことになりました。

それまでは「兵式体操」(後に「教練」)の厳格な指導者というイメージが強く、その頃よく見られた「軍人上がりの体操教師」のように描かれてきた木尾先生でしたが、明治末から大正初めにかけての体育・スポーツをめぐる情勢の変化の中で、次第に「スポーツマンタイプ」の体操教師としての本領を発揮するようになっていきます。

また、木尾先生はスケートだけでなく、夏には水泳にも持ち前の熱心さで取り組むようになります。

(「その2」へつづく)