島崎藤村『夜明け前』① 「上等・下等小学校」

一方にはまた、学事掛りとしても、村の万福寺の横手に仮校舎の普請の落成するまで、さしあたり寺内を仮教場にあて、従来寺小屋を開いていた松雲和尚(しょううんおしょう)を相手にして、できるだけ村の子供の世話もしなければならないからであった。子弟の教育は年来の彼のこころざしであったが、まだ設備万端整わなかった。(第二部第八章)

新時代の教育はこの半蔵の前にひらけつつあった。松本までやって来て見て、彼は一層その事を確かめた。それは全く在来の寺小屋式を改め、欧米の学風を取りいれようとしたもので、師範の講習もその趣意のもとに行なわれていた。その教育法によると、小学は上下二等にわかたれる。高等を上とし、尋常を下とする。上下共に在学四か年である。下等小学生徒の学齢は六歳に始まり九歳に終わる。その課程を八級にわかち、毎級六か月の修業と定め、初めて学に入るものは第八級生とするの順序である。教師の心得(う)べきことは何よりもまず世界の知識を児童に与えることで、啓蒙(けいもう)ということに重きを置き、その教則まで従来の寺小屋にはないものであった。単語図を教えよ。石盤を用いてまず片仮名の字形を教え、それより習字本を授けよ。地図を示せ。地球儀を示せ。日本史略および万国地誌略を問答せよの類(たぐい)だ。試みに半蔵は新刊の小学読本を開いて見ると、世界人種のことから始めてある。そこに書かれてあることの多くはまだ不消化な新知識であった。なお、和算と洋算とを学校に併(あわ)せ用いたいとの彼の意見にひきかえ、筑摩県の当局者は洋算一点張りの鼻息の荒さだ。いろいろ彼はおもしろくなく思い、長居は無用と知って、そこそこに松本を去ることにした。ただ小倉啓助のような人を自分の村に得ただけにも満足しようとした。彼も心身の過労には苦しんでいた。しばらく休暇を与えられたいとの言葉をそこに残し、東京の新しい都を見うる日のことを想像して、やがて彼は塩尻、下諏訪から追分、軽井沢へと取り、遠く郷里の方まで続いて行っている同じ街道を踏んで碓氷峠(うすいとうげ)を下った。 (第二部 第十章)

島崎藤村(しまざきとうそん)

1872~1943、明治-昭和時代前期の詩人,小説家。

明治5年2月17日生まれ。島崎正樹の4男。東北学院,小諸義塾などの教師をつとめる。明治26年北村透谷らの「文学界」創刊に参加。30年「若菜集」で新体詩人として出発し,ついで「一葉舟(ひとはぶね)」「落梅集」を刊行。39年「破戒」で自然主義文学の代表的作家となり,「新生」「夜明け前」などを発表した。昭和18年8月22日死去。72歳。長野県出身。明治学院卒。本名は春樹。デジタル版 日本人名大辞典+Plus

『夜明け前』(よあけまえ)は、島崎藤村によって書かれた長編小説。2部構成。「木曾路はすべて山の中である」の書き出しで知られる。

日本の近代文学を代表する小説の一つとして評価されている。

米国ペリー来航の1853年前後から1886年までの幕末・明治維新の激動期を、中山道の宿場町であった信州木曾谷の馬籠(まごめ)宿(現在の岐阜県中津川市馬篭)を舞台に、主人公・青山半蔵をめぐる人間群像を描き出した藤村晩年の大作である。青山半蔵のモデルは、旧家に生まれて国学を学び、役人となるが発狂して座敷牢内で没した藤村の父親・島崎正樹である。 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

(中山道・馬籠宿)

■ 上等・下等小学校

明治5年(1872)発布の「学制」において小学校の制度は、次のように定められました。

尋常小学は小学校制度の本体をなすものであって、上下二等にわかれ、男女ともに必ず卒業すべきものとし、下等小学は六歳から九歳まで、上等小学は十歳から十三歳までとしている。

その教科は下等小学では綴字・習字・単語・会話・読本・修身・書牘(とく)・文法・算術・養生法・地学大意・窮理学大意・体術・唱歌の一四教科であり、上等小学はこのほかさらに史学大意・幾何学大意・罫(けい)画大意・博物学大意・化学大意・生理学大意を加え、土地の状況によっては、外国語の一、二・記簿法・図画・政体大意を加えうることとした。 文部科学省「学制百年史」「 一 学制における小学校の制度」http://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/others/detail/1317586.htm

(明治6年学校系統図)

現在の高知県高岡郡佐川町に生まれた植物学者・牧野富太郎(まきの とみたろう、1862年5月22日(文久2年~昭和32年・1862~1957)は、できたばかりの小学校に入学した頃のことを次のように回想しています。

そうしておるうちに明治七年はじめて小学校ができ、私も入学した。私は既に小学校に這入(はい)る前に色々と高等な学科を習っていたのであるが、小学校では五十音から更(あらた)めて習い、単語・連語・その他色々のものを掛図について習った。本は師範学校編纂の小学読本であった。博物図もあった。

その頃の学校にはボールドはあったが、はじめチョークというものが来なかったので「砥の粉(とのこ)」で字や画をかいたが、間もなくチョークが来た。

小学校は上等・下等の二つに分たれ、上等が八級、下等が八級あって、つまり十六級あった。試験によって上に進級し、臨時試験を受けて早く進むこともできた。私は明治九年頃、せっかく下等の一級まで進んだが、嫌になって退校してしまった。嫌になった理由は今判らないが、家が酒屋であったから小学校に行って学問をし、それで身を立てることなどは一向に考えていなかった。 『牧野富太郎自叙伝』より「幼年期」下線は筆者※ボールド・・・・黒板

この頃の小学校は、能力に応じて課程を修める「等級制」を採用していました。

一年たてば、皆がそろって進級できる「学年制」ではなく、半年ごとに行われる進級試験に合格した者だけが上の級に進むことができたのです。

ですから、下の写真のように卒業証書も半年ごとに出されました。

(「モノが語る明治教育維新」第16回―日本最初(!?)の卒業証書 (1)筆者: 唐澤 るり子、https://dictionary.sanseido-publ.co.jp/column/mono16)

「進級試験」(定期試験、昇級試験等とも)は厳格さが重視され、落第する者も多くいました。

学校に適応できず、退学する者も多く、明治8年の等級別在籍者の比率をみると、第八級が65.2%と全体の3分の2を占めるのに対し、第七級は16.7%と激減します。

級が上がるほどに在籍者は少なくなり、第一級ともなると全児童の0.1%しかいなかったというデータがあります。

下等小学といえど、卒業がいかに難しかったかということが分かります。

一方で、この制度の下では「飛び級」が認められていました。

有名な例としては夏目漱石(金之助)が挙げられます。

彼は下等小学の第八級と第七級を半年で終え、続く第六級・第五級も半年で終えています。

そうした優秀な生徒には、証書の他に褒賞も与えられたことが、漱石の自伝的作品『道草』の中に出てきます。

「小学校の卒業証書まで入れてある」

その小学校の名は時によって変っていた。一番古いものには第一大学区第五中学区第八番小学などという朱印が押してあった。

「何ですかそれは」

「何だか己も忘れてしまった」

「よっぽど古いものね」

証書のうちには賞状も二、三枚交まじっていた。昇(のぼ)り竜と降(くだ)り竜で丸い輪廓(りんかく)を取った真中に、甲科と書いたり乙科と書いたりしてある下に、いつも筆墨紙と横に断ってあった。

「書物も貰(もら)った事があるんだがな」

彼は『勧善訓蒙(かんぜんくんもう)』だの『輿地誌略(よちしりゃく)』だのを抱いて喜びの余り飛んで宅(うち)へ帰った昔を思い出した。『道草』三十一

同様の例をもう一人。明治の文豪・幸田露伴(慶応3年~昭和22年・1867~1947)

の「少年時代」からの引用です。

「飛び級」のことが「抜擢」と表現されています。

九歳のとき彼のお千代さんという方が女子師範学校の教師になられたそうで、手習いは御教えにならぬことになりました。で、私を何所へ遣ったものでしょうと家でもって先生に伺うと、御茶の水の師範学校付属小学校に入るが宜かろうというので、それへ入学させられました。其頃は小学校は上等が一級から八級まで、下等が一級から八級までという事に分たれて居ましたが、私は試験をされた訳では無いが最初に下等七級へ編入された。ところが同級の生徒と比べて非常に何も彼も出来ないので、とうとう八級へ落されて仕舞った。下等八級には九つだの十だのという大きい小供は居なかったので、大きい体で小さい小供の中に交ぜられたのは小供心にも大に恥しく思って、家へ帰っても知らせずに居た。然し此不出来であったのが全く学校なれざるためであって、程なく出来るようになって来た。で、此頃はまだ頻りに学校で抜擢ということが流行って、少し他の生徒より出来がよければ抜擢してずんずん進級せしめたのです。私もそれで幸いにどしどし他の生徒を乗越して抜擢されて、十三の年に小学校だけは卒業して仕舞った。(「少年時代」)

当初の就学率は上のようになっていました。

学校へ行く意味も十分に理解されないような状況で、義務教育とはいいながら授業料が徴収されていたわけですから、当局の奨励にもかかわらず、就学率が伸び悩んだのも当然と言えるかもしれません。

山本有三『路傍の石』④ 「私立大学の専門部」

日給が取れるようになると、彼は前の学校の近くにある、私立大学の商科の夜学専門部にはいった。

(中略)

ところが、前の学校の近くまで行くと。門の前は学生で黒くなっていた。ビール箱の上に乗って、演説している学生もあった。吾一は思わず足をとどめた。

「・・・・諸君、諸君はこれでも黙っているのか。これでも学校の言うなりになっているのが、生徒の本分だと思っているのか。」

「ノー、ノー。」

「学校当局は、今度もまた学校改善のためだという。しかしながら、諸君、改善の名や美しといえど、改善、改善と叫びながら、学校は今までに、いったい何を改善してくれたのだ。」

(中略)

「あれはな、生徒が演説をやっているんじゃない。教師がやっているんだ。ビール箱の上に乗っかっているのは、生徒だが、あれはただの人形だよ。学校騒動っていうと、世間では生徒が騒いでいるように思っているけれども、本当は生徒が騒いでいるのではない。生徒を騒がせているのだ。」

「先生のうちにそんな人がいるんですか。」

「怖い世の中だよ。同じ学校に働いていながら、内実は敵味方だ。どこの学校でもとは言えないが、大抵の学校には、中に党派があってな、お互いに、相手の落ち度を見つけ出しては、たたき落そうとしているのだ。」(「学校」一)

(結局、次野先生はこの騒動の結果、教員免許を持っていないことを理由に整理・解職された20名近くの一人に含まれてしまいました。)

■ 「私立大学の夜学専門部」へ

吾一が卒業した「夜間の商業学校」というのは、作中に「生徒の間から甲種昇格運動が起こってきましたからね。」(「あらしのあと」一)という教員の言葉があって、明治32年(1899)の「実業学校令」に規定された「乙種商業学校」(修業年限を3年以内、入学資格を12歳以上で高等小学校2年修了程度とする)であることがわかりました。

そうした学歴しか持たない吾一が、「私立大学の商科の夜学専門部にはいった」となると、ちょっと違和感を覚えてもおかしくはないでしょう。

どうも、受験勉強をしているような形跡もありませんし、また、それが可能な状況でもありません。

そこで、明治30年代後半あたりの私立大学専門部や専門学校のことを調べてみると、いろんなことがわかってきました。

専門部(せんもんぶ)とは、第二次世界大戦前の日本に旧制大学の付属機関として設置されていた教育組織である。専門部は、大学令に基づく組織ではなく、専門学校令に基づく別教育機関であり、実学を中心とした教育組織であった。多くは○○大学付属専門部○科ないしは○○大学付属××専門部という名称となっている。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

「専門部」は多くの私学において、財政的な基盤を担っていました。つまり、学生数においても「大学部」の数倍の学生を収容して、その授業料を収入源としていたわけです。

多くの 私学では、予科を経なければ進めない「大学部」よりも、 中学卒業程度の学力があれば入学することができる「専門部」(本科)のほうが人気を博していました。

さらに、「別科」にあっては学力や学歴を問わないことから、吾一のように中学校に進めなかったような苦学生を多く収容していたということです。

こうして、「大学」を名乗りながら、「専門部」へ入学者が集中したのは、比較的短期間での「速成」が可能であったことと、何よりも「夜間開講」であっ たことが大きな要因でした。

作中では「夜学専門部」という表現がされていますが、専門部はほとんどすべてが「夜学」であったのです。

この当時、東京にあった商学の専門部をもつ大学しては、次の学校が挙げられます。

(専修大学の正門、大正6年:1917、https://www.senshu-u.ac.jp/event/20180227-00000350.html)

※正門の左には「高等予備校」の看板が見られます。私立大学の中には経営のために、官立の高等学校受験のための予備校を併設しているところがありました。

学生の服装がいかにも勤労青年といった風ですが、中には壮年といってよいような人も写っています。昼間の学校と違って、学生の年齢層が広かったのでしょう。

■ 授業も教師もパートタイム

明治時代前半の私立学校の授業は大部分が午後または夜間に行われていました。

その後、経営が安定するにつれて昼間の授業が増えてきましたが、法政・日本・専修などの私立大学では、大正の初めでも夜間部が中心の授業形態をとっていました。

(天野郁夫『旧制専門学校』)

(明治期の授業風景、「だから、専修!2013」より、https://yab.yomiuri.co.jp/adv/senshu/dakara-senshu/ds01.html)

こうした授業形態は、吾一のように昼間働きながら「苦学」を続け、「立身出世」を夢見る青年には好都合でした。

一方で、この形態は、財政面から専任教員を雇えず、非常勤講師に全面依存していたこれらの学校にとっては、教員の確保ができるという点でもメリットのあるものでした。

明治大学の専門部には、明治37年(1904)の時点で65名の講師がいましたが、それらの講師の本職は司法官28、弁護士、東京帝大教授6、行政官・会社員4、その他11となっていました。(天野・前掲書)

卒業生を海外へ留学させるなどの努力をしていた早稲田、慶応の両校を除くその他の学校にとっては、教員を「自給」するなど至難のことというのが実態であったようです。

山本有三『路傍の石』③ 「苦学生」

「大きくなったもんだなあ。-ところで、学校はどうした。」

「学校へなんか、とても行けません。」

「夜学にも行っていないのか。」

「ええ。行きたいとは思ってるんですけれど、まだ小遣いだけで、とても給料をもらえるようになれないもんですから。」(中略)

「おい、おまえは商業学校でも行くか。」

持っていたトックリを、彼は、パタリとチャブ台の上に置いた。

「へえ。」吾一はびっくりして、次野の顔を見上げた。

「おれの行ってるところでよけりゃ、おれがなんとかしてやるがな。」

「先生は、こちらでも学校に出ておいでになるんですか。」

「うん、食えないから、夜学の商業学校に行っているのだ。」

「先生の教えている学校へ上がれば、こんな、ありがたいことはありません。」

「きたない学校だぞ。」

「ええ、結構です、勉強さえできりゃ。」

(「次野先生」二)

(昭和13年・1938の日活映画のポスター)

■ 夜学の商業学校へ

吾一の置かれた状況を見かねた近所の書店の主人・黒川が学費の援助を申し出ましたが、士族でプライドの高い父の同意を得られず、吾一は同級生秋太郎の父が経営する呉服屋・伊勢屋に丁稚奉公することになってしまいました。

伊勢屋から逃亡したのち、吾一は父のいる東京へと向かいます。

文選工をしていたときに、偶然恩師の次野と再会、次野のはからいで彼の勤める「夜学の商業学校」に入ることになりました。

昼間働いて学費を稼ぎ、夜は学校に通うという「苦学生」の道を選んだのです。

(山本有三の学んだ正則英語学校、http://www.seisokugakuen.ac.jp/about/history.html)

さて、吾一の入った学校というのは、どんな学校だったのでしょうか。

作中では、まず、1時限が地理の授業で、続いて、算術、英語という時間割になっていますから、これは中等学校レベルの各種学校ではないかと思われます。

作者自身は、中学への編入を目指して正則英語学校(後に正則商業学校)に学んだ経験がありますから、そのことが反映されているのではないでしょうか。

明治36年(1903)当時、東京府には私立の各種学校が271校あり、約2万6千の学生・生徒が在籍していました。(「東京府学事年報」第34・35より)

「次野の計らいで、彼は秋の学期から夜学の商業学校に、~」とありますから、入学試験や編入試験のない、融通の利く学校だったのでしょう。

上の「学事年報」には「設立認可ニ関シテハ厳密ナル調査ヲ遂グルヲ以テ経済ノ基盤不確実ニシテ興廃常ナキモノノ如シハ漸ク其ノ数ヲ減セリ」と現況報告があります。

言い換えると、それまでいかに経営基盤の弱い各種学校が多かったかということになります。

■ 苦学ブーム

さて、この「苦学」という言葉も今ではすっかり死語になってしまいましたが、この言葉がブームになった時代がありました。

ちょうど、本作品の時代背景となる明治三十年代のことでした。

(酒井勉『男女 東京苦学遊学案内』修学堂、明治39年・1906)

何故、明治三十年頃から苦学ということが盛んに言われるようになったのだろうか。単に明治三十年以後、苦学が大量化したということにとどまらない。明治三十年以前と以後とでは苦学の質的転換があったからである。

明治二十年代までの学歴/上昇移動センスは、士族や比較的富裕な階層の子弟に限定されていた。富裕な層であれば苦学はあり得ない。また富裕でなくても士族の子弟たちは、藩の寮や奨学金、東京で成功している親戚や知人などの人的ネットワークを利用できた。(中略)三十年以前の苦学はさまざまなネットワークに庇護されていた。「庇護型」苦学である。

明治三十年代に士族以外の貧しい階層に上京遊学熱が広がる。ネットワークなしの上京遊学が大量現象として生じる。つまり、この間に苦学の大量化現象という量的変化と、「庇護型」苦学から「裸一貫型」苦学への質的変化があった。(竹内洋『立志・苦学・出世ー受験生の社会史ー』)

そうしたブームの中で、苦学生のためのハウツー本も多く刊行されました。

上は、吉川庄一郎『東京苦学案内』(保成堂、明治34年・1901)という本の目次です。

苦学生の心構えから始まり、「自活の方法」として、苦学生に適した様々な仕事が紹介されています。

そのうち、新聞配達、人力車夫、牛乳配達の三つが、主な仕事でした。

しかし、現実にはこれらの仕事は中学生程度の年齢の者にとっては過酷すぎました。学校に出たとしても睡魔に襲われ、勉強どころではありません。重い病気にかかるものも少なくありませんでした。

「日本力行会」という団体が明治31年(1899)に組織され、苦学生に職業を斡旋したり、宿舎を提供したりしていましたが、その会長自身が「苦学は百人に一人しかその初志を貫徹しない」とまで言い切った(竹内・前掲書)ぐらいに、困難を極めたのが、苦学生の実態でした。

少年向けの雑誌や「中学世界」のような受験雑誌には成功談だけでなく、次第に苦学の失敗談、苦学生の堕落などといった内容の記事が掲載されていくようになったと言います。

それでも、こうした遊学・苦学ブームは大正期にかけても、おさまることはありませんでした。

山本有三『路傍の石』② 「中学へ進むには・・・・」

ねえ、おっかさん・・・・」と、口を切った。

「なに。ー」

「ねえ、・・・・やっておくれよ。-いいだろう。」

中学のことは今に始まったことではない。こう言えば、おっかさんには、すぐにわかると思っていた。しかし、おっかさんは、

「どこへ行くんです。」と、そっけなく聞き返した。

「中学校さ。」

「まあ、おまえ、そんなところへ・・・・」

おれんは、うわ目で吾一をちらっと見ただけで、袋を張る手は少しも休めなかった。

「だって、秋ちゃんも、道ちゃんも行くんだぜ。」

「そりゃ、ああいうおうちのむすこさんなら、行くでしょうさ。-」

「だから、おれもやっとくれよ。」

「・・・・・・・・」

「そうはいきませんよ。お医者さんや、大きな呉服屋のむすこさんとは、いっしょになりませんよ。」

「だって、秋ちゃん、学校、できないんだぜ。」

「・・・・・・・・」

「あんなできないのいが行くんなら・・・・」

「吾一ちゃん、中学はね、できる人ばかりが行くんじゃないんですよ。」

「そ、そんなこと言ったって、できないやつなんか、受かりゃしないよ。きょう、先生が言ったよ。はいる前に入学試験があるんだって・・・・」

(中略)

「よう、おっかさんてば。やっておくれよ。」(「その夜の言葉」二)

幸いなことには、訴訟さえすめば、父が学資を出してくれるというので、彼は裁判が早く終わることを望んでいた。そして、前の通り、一生懸命受験勉強をやっていた。

ところが、入学試験、入学試験と、志願者たちが騒いだほどのこともなく、土地柄のせいもあるのだろう、いよいよとなったら、応募者の数が意外に少なくて、中学へ願書を出した者は、無試験でみんな入学を許されることになった。それを聞くと、秋太郎などは飛び上がって喜んだが、吾一は張り合いが抜けてしまった。それだけならなんでもないが、願書の受付が締め切りになるというのに、入学金がないので彼は願書を出すことができなかった。(「移り変わり」二)

吾一(池田秀一)と母・おれん(淡島千景)

東映映画『路傍の石』(1964年)より

https://ameblo.jp/musasino-0514/entry-12341770702.htm

■ 「高等小学校現象」とは

明治20年代後半から尋常小学校の就学率が増加し、30年代に入ると高等小学校へ進む子供たちの数も増え続けました。

明治28年から38年の10年間は、毎年一万人ずつの増加が見られたということです。

一方、その間に高等小学校卒業者で中学校を初めとする中等学校に進学しない者も急激に増加し、卒業者のおよそ70~80%は上級学校に進みませんでした。

竹内洋『立身出世と日本人』では、そのあたりの事情を、「高等小学校現象」という言葉を使って説明しています。

彼らは学校によって欲望を喚起されながら、鎌を腰にして農作業にいそしむか、町(村)役場の書記や給仕、巡査、小学校の代用教員となり日々憂悶する。父母もこれを持て余し、当人も自分の憂悶を持て余す。勉強立身の空転が始まる。こういう空転を「高等小学校現象」と呼ぶことができる。小学校時代の友人が進学していくのを見て羨望に耐えず自暴自棄になってゆく。家は貧しく母を養わなければならない。中等学校に進学したいが、資金も時間もない。示唆と教示をあたえてほしい式の投書が少年雑誌にふえるのがこのころである。

(高等小学校の同級生たち。秋太郎=吾一が丁稚奉公する呉服屋伊勢屋の息子で中学へ進む。京造役は当時15歳の風間杜夫少年!,http://garadanikki.hatenablog.com/entry/20180624/1529794800)

⬛️ 中学へ進むには ―三つの「力」―

そのころ一般に、「中学校に入り、無事に卒業するためには、『学力』『資力』『体力』(健康)の三つがそろっていないとだめだ」と考えられていました。ここでは、「体力」を除く二つの「力」について見ていくことにします。

まず、「学力」についてですが、制度上は高等小学校二年の課程を終えて進学できるようにはなっていました。しかし、実際は高等三年、四年を終えた者の比率が高かったのでした。

山本有三の地元、栃木町(現在の栃木市)には、明治29年(1896)に栃木県尋常中学校の栃木分校が開設されていました。

山本勇造少年が入りたかった同校は、明治32年(1899)独立して栃木県第二中学校(後に栃木中学校、現在の栃木高等学校)となります。

(栃木高等学校の記念館。創設時の校舎)

「明治33年栃木県学事年報」(国立国会図書館デジタルコレクション)によると、その年の入学者88名のうち高等二年修了者はわずか4名(5%)でした。最も多いのが高等四年修了の62名(70%)、続いて高等三年修了の22名(25%)といった状況でした。

これは、中学校側の要求する学力と、高等小学校で培われたそれとの間に、かなりの隔たりがあったことを示すものだと言えます。

ちなみに、同書には明治33年の入学者は88名で、志願者は299名(3.4倍)という記載があります。

また、同年の他校の志願倍率をみても、第一中学校(3.1倍)、第三中学校(2.4倍)となっています。

作中の「応募者の数が意外に少なくて、中学へ願書を出した者は、無試験でみんな入学を許されることになった」というのはフィクションではないでしょうか。

もう一つの要件である「資力」、すなわち家庭の経済力ですが、吾一の母親の言葉に端的に示されているように、進学の可否に関しては「学力」以上に極めて重要な要件でした。

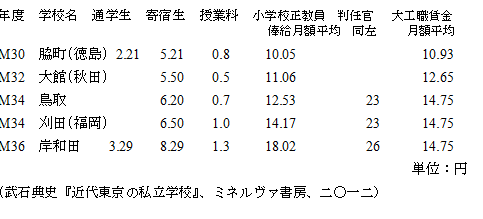

明治三十年代半ば頃の公立中学校の授業料を各県の「学事年報」で調べてみますと、授業料の月額は、次のように一円から一円五十銭といったところでした。

兵庫県 一円(兵庫県立中学校学則、明治三十四年五月)

静岡県 一円二十銭(静岡県立中学校学則、明治三十四年三月)

長野県 一円四十銭(長野県立中学校学則、明治三十四年三月)

三重県 一円五十銭(三重県立中学校学則、明治三十八年七月)

当時は各府県とも学校数が限られており、交通機関が未発達であったために、寄宿舎に入らざるを得ない生徒の比率が高く、保護者にとっては、授業料にその費用を加えると、相当な負担になっていたものと思われます。

寄宿生が一ヶ月に要する費用は、次の表のように、小学校正教員平均俸給月額の六割程度にも達するほどでした。

明治38年(1905)に、和歌山県の潮岬村にあった高等小学校四年から、県立新宮中学校(現在の県立新宮高等学校)の二年級に編入した西(旧姓・山口)弘二氏は、父親から次のように言われたと述べています。

父に話すと「中学校など以ての外、あれは金持ちの学校で、一年に百円も要るのだ。夢にも左様な考えを持つな。師範なら金も要らず、直ぐ職に就けるから、やってよい。中学はとてもとても、少しばかりの田畑や山でも売らねばならぬ。出来ない相談だ。祖先には済まぬ」とて、相手にしてくれなかった。 (『日本の教育課題10 近代日本人の形成と中等教育』)

詩人で小説家の佐藤春夫(明治25~昭和39年・1892~1964)はその頃新宮中学校に在籍していました。

吾一の母親にしても、西氏の父君にしても、その言葉から、当時の庶民が中学校というものをどのように見ていたかがよく分かりますね。

# 吾一役の池田秀一さん(1949年生まれ)は、我々世代が子供の頃の名子役でした。

現在は声優として『 機動戦士ガンダム』のシャア・アズナブル役をはじめ、『名探偵コナン』の赤井秀一役など、人気作品のキャラクターを多く演じていらっしゃいます。

山本有三『路傍の石』① 「高等小学校」

我々年代の者には懐かしく思い出される作品ですが、若い人たちにはなじみがないかもしれませんので、簡単なあらすじを引用しておきます。

愛川吾一は貧しい家庭に育ち、小学校を出ると呉服屋へ奉公に出される。父・庄吾は武士だった昔の習慣からか働くことを嫌い、母おれんが封筒貼りや呉服屋の仕立物などをして生計をたてていた。吾一は中学進学を希望していたが、母の苦労を見てあきらめる。その後、下宿屋の小僧、おとむらいかせぎ、文選見習工などの職を転々とする生活を通して、社会の矛盾を感じ、悩みながら成長していく。(「あらすじ300文字」で味わう日本の名作文学、https://matome.naver.jp/odai/2135252524944807001/2135252889345208103 )

「では、きょうの修身はそこまでにして、ーちょっとみんなにきいてみたいことがあるんだが・・・・」

と、次野先生は急にことばの調子を変えた。そして、いま、町に建設中の中学校のことを話し出した。工事が遅れて、ことしのまには合わないだろう、といううわさも立っていたが、それはやはりうわさで、四月には確かに開校する。また、その前には入学試験もおこなわれるはずである。ついては、学校でも、それにたいしていろいろ準備をする都合があるから、中学校にはいりたい者は手をあげなさい、と先生は言った。

吾一らの組は高等小学の二年だった。そのころの高等二年というのは、今の尋常小学校六年級に相当する。彼らはこれから中学にはいるか、はいらないかの、ちゅうどわかれ目に立っているのだ。中学にはいって、それからだんだん上へのしていくのか、それとも、この小さな町の土になってしまうか、ここが一生のわかれ道だった。吾一はかねてから、はいりたくってたまらなかった。先生も、おまえははいるほうがいい、と言ってくれた。だが、彼はすぐ手をあげて、「先生、はいりたいんです。」と言えるような、めぐまれた境遇にいるのではなかった。

ほかの者もみん、はっきりしたことは言えないのだろう。お互いに顔を見あうばかりで、手をあげる者はひとりもなかった。その時、

「先生」と、立っている秋太郎が手をあげた。

「わし、行きたいんです」

「行くのはいいが、遅刻するようじゃ、入学試験は受からないぞ。」

みんながどっと笑った。

そのほかには、中学に行きたいと、はっきり答えた者はひとりもなかった。それでは、よくうちで相談してくるように、と先生は言って、その時間はおしまいになった。

(中学志望)

山本有三

(年譜)

1887(明治20) 7月23日、呉服商・山本元吉の長男として、下都賀郡栃木町(現栃木市)に生まれる。 本名は勇造。

1894(明治27) 栃木尋常小学校に入学。

1898(明治31) 尋常小学校卒業。栃木高等小学校に入学。

1902(明治35) 高等小学校卒業。東京浅草駒形町の呉服店・伊勢福に奉公に出される。 1903(明治36) 奉公先を逃げ出して郷里の家に帰り、家業を手伝う。

1905(明治38) 上京して神田正則英語学校に入学。

1906(明治39) 東京中学校の補欠試験を受け、同校5年級に編入される。

1907(明治40) 東京中学校卒業。第六高等学校に合格するが、父が死去したために入学を断念。

1909(明治42) 再度、高校の入試を受験し、一高文科に入学。同クラスに近衛文麿、土屋文明らがいた。

1912(明治45・大正元) 一高二年修了。東京帝国大学独文科選科に入学。

1914(大正3) 豊島与志雄、菊池寛、芥川龍之介、久米正雄らと第三次「新思潮」を興す。

1915(大正4) 東大独文科を卒業。

1917(大正6) 舞台協会の舞台監督となる。結婚したがまもなく離婚。

早稲田大学の独語講師となる。

1919(大正8) 英文学者・本田増次郎の長女、本田はなと結婚。

1923(大正12) 早大講師を辞任。

1932(昭和7) 明治大学に文芸科が創設され、初代科長となる。

1935(昭和10) 「真実一路」を主婦之友に掲載。

1937(昭和12) 「路傍の石」を朝日新聞に連載。

1941(昭和16) 帝国芸術院会員に推挙される

1946(昭和21) 貴族院議員に勅選される

1947(昭和22) 参議院議員全国区に第9位で当選

1965(昭和40) 第25回文化勲章を授与される

1974(昭和49) 1月11日、86歳の生涯を閉じる

(山本有三ふるさと記念館http://www.cc9.ne.jp/~yamamotoyuuzou/top.html)

■ 高等小学校とは

高等小学校は、明治維新から第二次世界大戦勃発前の時代に存在した、後期初等教育・前期中等教育機関の名称。略称は高等科や高小。現在の中学校に当たる。

(フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』)

主人公・吾一の経歴と作者・山本有三のそれには、ずいぶんと類似点があり、この作品が自伝的要素の強いものだとわかります。(本人は否定していたそうですが)

引用文にあるように、吾一は高等二年になっています。上の年譜に当てはめてみますと、明治32年(1899)のことです。

当時は次の学校系統図(明治25年・1892)に見るように、義務教育年限は尋常小学校の4カ年でした。(6年制になるのは明治40年から)

その頃の高等小学校について、明治22年(一八八九)、姫路市近郊の農村で開業医の子として生まれた哲学者・和辻哲郎の『自叙伝の試み』(中公文庫 一九九二年)では次のように述べられています。

高等小学校で一緒になった少年たちは、大体においてわたくしと同じような境遇にあったと思う。(中略)町や村で幾分か裕福な家の子であったということも、また職業的には神社、寺、医者などの子が含まれていたということも、認めなくてはなるまい。(中略)とにかく一般の農民とは、いくらか異なる階層に属する家の子であった。

では、高等小学校へ進んだのはどれぐらいの割合だったのでしょうか。

満20歳の男子を対象に実施されていた「壮丁教育調査」の結果を見ると、明治38年(1905、明治18年生まれが対象)では、「高等小学校卒」の学歴を持つ男子は、全体の14.1%に過ぎませんでした。(中退も多かったと思われます)

ちなみに、「中学校卒」となると1.1%というような状況でした。(天野郁夫『学歴の社会史』)

商人の世界でも、また職人の世界でも、中等学校を卒業して十七、八歳になれば「中年者」とよばれ、徒弟としても丁稚としもとうがたち、一人前には育たないと考えられていた時代である。家業を継ぎ、あるいは商人や職人になろうというのなら、修業は早くから始めた方がいい。高等小学校卒業というのは、そのぎりぎりの上限とでもいうべき年齢だったのである。(天野・前掲書)

地方にあって高等小学校に進学する者は、村でも富有な層であり、「旦那」の家の子弟か、貧しくても学力優秀な者に限られていました。

そうした状況ですから、中学校(正式には尋常中学校)はもちろんのこと、高等小学校といえど、吾一少年の家庭環境からは、かなり無理をしての進学だったということが言えるのではないでしょうか。

(明治35年栃木高等小学校卒業時、後列右から4番目、山本有三ふるさと記念館HPより)

# この話題は、私のもう一つのブログ「『坊っちゃん』に見る明治の中学校あれこれ」でも扱っています。ご参照ください。

「コラム10 中学校に行きたかった若者たち その2『路傍の石』」( 2019-03-04、 https://sf63fs.hatenablog.com/entry/2019/03/04/075905)

夏目漱石『三四郎』④ 「帝大の運動会」

きょうは昼から大学の陸上運動会を見に行く気である。

三四郎は元来あまり運動好きではない。国にいるとき兎狩(うさぎがり)を二、三度したことがある。それから高等学校の端艇競漕(ボートきょうそう)の時に旗振りの役を勤めたことがある。その時青と赤と間違えて振ってたいへん苦情が出た。もっとも決勝の鉄砲を打つ係りの教授が鉄砲を打ちそくなった。打つには打ったが音がしなかった。これが三四郎のあわてた原因である。それより以来三四郎は運動会へ近づかなかった。しかしきょうは上京以来はじめての競技会だから、ぜひ行ってみるつもりである。与次郎もぜひ行ってみろと勧めた。与次郎の言うところによると競技より女のほうが見にゆく価値があるのだそうだ。女のうちには野々宮さんの妹がいるだろう。野々宮さんの妹といっしょに美禰子もいるだろう。そこへ行って、こんちわとかなんとか挨拶(あいさつ)をしてみたい。

昼過ぎになったから出かけた。会場の入口は運動場の南のすみにある。大きな日の丸とイギリスの国旗が交差してある。日の丸は合点(がてん)がいくが、イギリスの国旗はなんのためだかわからない。三四郎は日英同盟のせいかとも考えた。けれども日英同盟と大学の陸上運動会とは、どういう関係があるか、とんと見当がつかなかった。

運動場は長方形の芝生(しばふ)である。秋が深いので芝の色がだいぶさめている。競技を見る所は西側にある。後に大きな築山(つきやま)をいっぱいに控えて、前は運動場の柵(さく)で仕切られた中へ、みんなを追い込むしかけになっている。狭いわりに見物人が多いのではなはだ窮屈である。さいわい日和(ひより)がよいので寒くはない。しかし外套(がいとう)を着ている者がだいぶある。その代り傘(かさ)をさして来た女もある。 (中略)

三四郎は目のつけ所がようやくわかったので、まず一段落告げたような気で、安心していると、たちまち五、六人の男が目の前に飛んで出た。二百メートルの競走が済んだのである。決勝点は美禰子とよし子がすわっている真正面で、しかも鼻の先だから、二人を見つめていた三四郎の視線のうちにはぜひともこれらの壮漢がはいってくる。五、六人はやがて一二、三人にふえた。みんな呼吸(いき)をはずませているようにみえる。三四郎はこれらの学生の態度と自分の態度とを比べてみて、その相違に驚いた。どうして、ああ無分別にかける気になれたものだろうと思った。しかし婦人連はことごとく熱心に見ている。そのうちでも美禰子とよし子はもっとも熱心らしい。三四郎は自分も無分別にかけてみたくなった。一番に到着した者が、紫の猿股(さるまた)をはいて婦人席の方を向いて立っている。よく見ると昨夜の親睦会(しんぼくかい)で演説をした学生に似ている。ああ背が高くては一番になるはずである。計測係りが黒板に二十五秒七四と書いた。書き終って、余りの白墨を向こうへなげて、こっちを向いたところを見ると野々宮さんであった。野々宮さんはいつになくまっ黒なフロックを着て、胸に係り員の徽章(きしょう)をつけて、だいぶ人品がいい。ハンケチを出して、洋服の袖(そで)を二、三度はたいたが、やがて黒板を離れて、芝生の上を横切って来た。(六)

(写真帖『東京帝國大學』明治37年(1904)年版より。

「陸上運動会(棒飛)」 運動会会場の観客の前に大きな日の丸と英国国旗が交差して飾 られています )

■ 運動会の始まり

日本で最初の運動会は、築地にあった「海軍兵学寮」(後の海軍兵学校)といわれています。イギリス人ダグラスが導入したアスレチックスポーツ(競闘遊戯)がそれで、明治7年(1874)年2月のことでした。

その後、札幌農学校(現在の北海道大学)では「力芸会」(明治11年・1878)、東京大学(帝国大学令以前の旧東京大学)では「運動会」(明治16年・1883)という名称で実施されます。

明治20年代(1880後半)以降は、集団行動訓練としての兵式体操奨励と、日清戦争での戦意高揚策とによって急速に小学校へ普及していき、1900年代後半には、学校での代表的な行事の一つとして確認されるようになりました。(佐藤秀夫『学校ことはじめ事典』)

■ 帝大の運動会 ー世界新記録もー

フレデリック・ウィリアム・ストレンジ

東京帝国大学運動会は 、明治16年(1883)に 第一高等中学校(後の第一高等学校)の英語教師でイギリス人のフレデリック・ウィリアム・ストレンジ(Frederick William Strange、1853年~1889年)によって導入されました。

イートン校出身でオックスフォード大学を卒業したストレンジは、母国での経験をもとに、春には競漕大会を、秋には陸上運動会を企画しました。

「とくに秋の運動会は一種の社交場ともなって、貴顕紳士淑女の来場で馬車人力車列をなし見物席の前方は美しく着飾った夫人令嬢で埋められ、未来の学士に目星をつけるムコ選びの会場ともなった」(土屋知子「夏目漱石『三四郎』の比較文化的研究」)と言われるほどの人気行事となりました。

さて、文中の「紫の猿股」を穿いて「二百メートルの競争」を「二十五秒七四」で走り抜けた人物ですが、これは実在した人物で、藤井実という帝国大学法科大学学生であることがわかっています。

(藤井実、明治13~昭和35年・1880~1960)

藤井は明治37年(1904)の運動会では、一〇〇メートルで 一 〇秒二四(田中館愛橘理科大学教授の電気計測)の世界新記録を出しましたが、公認されるに至りませんでした。

さらに、明治39年(1906)の帝国大学運動会では、棒高跳で3メートル90の世界新記録を出しました。

当時の浜尾新(はまおあらた)総長が、田中舘博士の証明文とともに、アメリカの主な大学へ通知しましたが、これもやはり公認には至っていません。

(田中館愛橘・たなかだて あいきつ、地球物理学者、安政3年~昭和27年・1856~1952)

当時としては驚異的な記録を出した選手が東京帝大の学生だったことはもちろんですが、百分の一まで計測したという技術にも驚かされます。

ちなみに、オリンピックの陸上競技でも、百分の一秒まで計測されるようになったのは、1968年(昭和43)のメキシコ大会からであるということです。

# 運動会といっても、明治の東京帝大のそれは、競技とか競争とかの域を越えた、様々な文化的要素を含むものだったということが、よく分かりました。

夏目漱石『三四郎』③ 「選科生」

昼飯を食いに下宿へ帰ろうと思ったら、きのうポンチ絵をかいた男が来て、おいおいと言いながら、本郷の通りの淀見軒(よどみけん)という所に引っ張って行って、ライスカレーを食わした。淀見軒という所は店で果物(くだもの)を売っている。新しい普請であった。ポンチ絵をかいた男はこの建築の表を指さして、これがヌーボー式だと教えた。三四郎は建築にもヌーボー式があるものとはじめて悟った。帰り道に青木堂(あおきどう)も教わった。やはり大学生のよく行く所だそうである。赤門をはいって、二人ふたりで池の周囲を散歩した。その時ポンチ絵の男は、死んだ小泉八雲(こいずみやくも)先生は教員控室へはいるのがきらいで講義がすむといつでもこの周囲をぐるぐる回って歩いたんだと、あたかも小泉先生に教わったようなことを言った。なぜ控室へはいらなかったのだろうかと三四郎が尋ねたら、

「そりゃあたりまえださ。第一彼らの講義を聞いてもわかるじゃないか。話せるものは一人もいやしない」と手ひどいことを平気で言ったには三四郎も驚いた。この男は佐々木与次郎(ささきよじろう)といって、専門学校を卒業して、今年また選科へはいったのだそうだ。東片町(ひがしかたまち)の五番地の広田(ひろた)という家うちにいるから、遊びに来いと言う。下宿かと聞くと、なに高等学校の先生の家だと答えた。

それから当分のあいだ三四郎は毎日学校へ通って、律義(りちぎ)に講義を聞いた。必修課目以外のものへも時々出席してみた。それでも、まだもの足りない。そこでついには専攻課目にまるで縁故のないものまでへもおりおりは顔を出した。しかしたいていは二度か三度でやめてしまった。一か月と続いたのは少しもなかった。それでも平均一週に約四十時間ほどになる。いかな勤勉な三四郎にも四十時間はちと多すぎる。三四郎はたえず一種の圧迫を感じていた。しかるにもの足りない。三四郎は楽しまなくなった。(三)

(本科生も選科生も同じ帝大の角帽をかぶっています)

■ 選科生とは

田舎出の三四郎に「つまらない講義に耳を傾けるより、世間の風というものを入れ給え」と忠告をしてくれる、この佐々木与次郎のモデルは鈴木三重吉だという説があるようです。

ただ、鈴木三重吉(明治15年~昭和11年:1882~1936、小説家・児童文学者)は明治34年(1901)、第三高等学校を経て、東京帝国大学文科大学英文学科に入学。夏目漱石の講義を受け、休学を経て明治41年(1908)に卒業しています。選科修了ではなく、れっきとした「文学士」です。

選科(せんか)とは、規定の学課の一部のみを選んで学ぶ課程。撰科とも表記された。本科に準ずる課程であり、日本の帝国大学においては、本科の欠員を埋め合わせる形で募集がおこなわれた。

修業年限は本科と同じように3年だったが、学校図書館の利用などに関して制限を受け、修了しても学士号は与えられなかった。旧制高等学校の卒業を入学資格とする本科と異なり、選科には旧制中学校卒業の資格でも入学が許された。なおかつ、入学後に専検や高検に合格すれば本科に転じることが認められ、それまでの在学期間も通算して3年で卒業できる利点があった。 ※ 太字・下線は筆者

今でも大学などでは、聴講生とか科目等履修生といった名称で、正式な学生でなくても、一定の条件の下で授業を聴くことができます。

そうしたシステムと選科との大きな違いの一つは、一応「学力の試験」があったことです。

明治40年の「東京帝国大学一覧」には次のような規定があります。

第九章 第七 選科規程

第三条 選科生ハ年齢十九年以上ニシテ選科主管ノ教授其学力ヲ試問シ所選ノ課目ヲ学修スルニ堪フルト認ムル者ニ限リ其入学ヲ許可スルモノトス

■ みじめな選科生

『三四郎』の与次郎は専門学校を出たというだけで、なぜ選科で学んでいるのかというあたりは不明です。

明治・大正の時代にあっては、ストレートに高等学校を終えたのではなく、中途退学、病気、貧困などの挫折を経験した若者が、向学の念やみがたく、帝大の選科に入っていた(入らざるを得なかった)ケースが(数は多くないものの)あったようです。

その最も有名な例は『善の研究』で知られる哲学者・西田幾多郎(明治3~昭和20年・1870~1945)でしょう。

西田の学修歴は以下のようでした。

一八八二年(明治15年)四月に小学校を卒業後、一八八三年(明治16年)七月石川師範学校に入学するものの、チフスのため一年休学し、さらに一八八四年(明治17年)十月にはそこを中退する。そして一八八六年(明治19年)十月には石川県専門学校付属中学校第二級に入学する。これは、いわゆる高等中学を受験するためとされる。その後、一八八七年(明治20年)九月に第四高等中学校予科に入学し、一八八 八(明治21)年七月に卒業、さらには本科に九月に入学するが、一八九O年(明治23年)五月には中退を余儀なくされる。その後独学を目指すものの眼を患ったこともあって挫折し、東京の帝国大学文科大学哲学科選科に入学する。一八九四年(明治27年)七月に選科を修了する。

鈴木康文「西田幾多郎と明治期の教育制度」

※太字・下線は筆者

(第四高等中学校、後の四高ー現在の金沢大学の前身の一つー時代の西田。後列右から二人め)

『三四郎』の時代からは、十数年以上前のことにはなりますが、選科生の頃を振り返って、西田は次のような文章を残しています。

当時の選科生というものは、誠にみじめなものであった。無論、学校の立場からして当然のことでもあったろうが、選科生というものは非常な差別待遇を受けていたものであった。今いった如く、二階が図書室になっていて、その中央の大きな室が閲覧室になっていた。しかし選科生はその閲覧室で読書することがならないで、廊下に並べてあった机で読書することになっていた。三年になると、本科生は書庫の中に入って書物を検索することができたが、選科生には無論そんなことは許されなかった。

「明治二十四、五年頃の東京文科大学選科」(青空文庫)

(明治40年の「東京帝国大学一覧」より。各学科に若干名の選科生の名前が掲載されています。)

明治の時代に、東京帝大の選科に学んだ著名人としては、鈴木大拙(仏教学者)、岩波茂雄(岩波書店創業者)、丘 浅次郎(動物学者)、小倉金之助(数学者)、山本有三(小説家)などの名前を挙げることが出来ます。

いずれも様々な挫折、苦難を乗り越えて、それぞれの分野に大きな足跡を残された方ばかりです。